Ein ewigwährendes Werk

Rabbi Berel Wein zu Paraschat Dewarim – Schabbat Chason 5785

Ergänzungen: S. Weinmann

Weitere Artikel zu den Wochenabschnitt , finden Sie hier

Unser grosser Lehrer Mosche beginnt seine Abschlussrede zum jüdischen Volk in der dieswöchigen Parascha. Er beschreibt ihnen die Geschichte seines Verantwortungsbewusstseins für das jüdische Volk während den vergangenen vierzig Jahren. Er beschreibt die Wunder und Tragödien, die dem jüdischen Volk widerfuhren, vom Auszug aus Ägypten bis zu diesem Tag, wo sie nun am Ufer des Jordanflusses stehen und sich darauf vorbereiten, das Land Israel zu betreten. Es ist eine sehr detaillierte Rede.

Scheinbar werden alle bedeutenden Ereignisse, die Höhen und Tiefen des Aufenthalts des Klall Jisrael in der Wüste Sinai vermerkt und erzählt. Mosche Rabbejnu lässt kein Detail oder keine Kritik über das, was falsch lief, aus, und am Ende seines Buches zeigt sich seine Liebe für das jüdische Volk voll und ganz durch die vielfältigen Berachot, die er ihnen verleiht.

Mosche erwähnt die Helden, die auftraten, um für die Tora und das jüdische Volk in Momenten der Krise zu kämpfen, und er erwähnt auch diejenigen, die versagten, d.h. wie ihre Handlungen oder Unterlassungen das jüdische Volk irreführten. Er weist daraufhin, wie die Himmlische Führung das jüdische Volk während dieser langen Zeitspanne hegte und nährte, und sicherte ihnen zu, dass der Schöpfer sie in der Zukunft nicht im Stich lassen werde. Er sagte jedoch auch, dass der Schöpfer sie für ihr Verhalten und ihre Loyalität zur Tora zur Verantwortung ziehen werde.

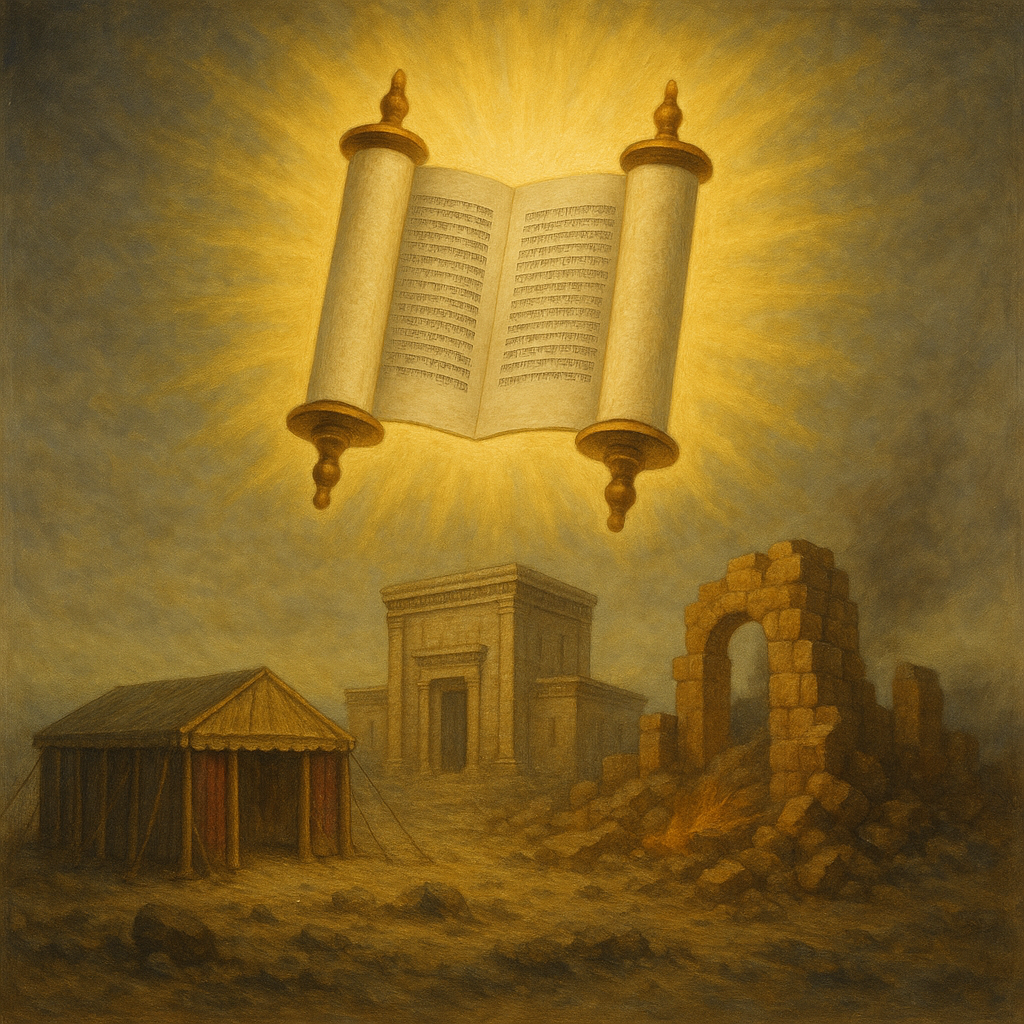

Was mich sehr überrascht, ist, dass Mosche jegliches Erwähnen bezüglich des Baus des Mischkans (Stiftzeltes) aus seiner Erinnerung der Geschichte des jüdischen Volkes in Sinai auslässt. Und doch wird im Text der heiligen Tora selbst diesem Thema viel Raum und Detail gewidmet (in fünf Wochenabschnitten!). Alle Kommentatoren tun sich schwer damit zu verstehen, warum viele ewige Gebote kaum erwähnt oder nur angedeutet werden, während der Bau des Mischkan viel Raum und Details einnimmt.

Obwohl ich nicht viele Tora-Kommentare gefunden haben, die diese Unterlassung in Mosches Abschlussrede besprechen, habe ich selbst ausführlich darüber nachgedacht. Ich glaube, dass Mosche uns eine feine, jedoch lebenswichtige Lektion vermitteln will, die es dem jüdischen Volk ermöglichen wird, nationale Verluste und Zerstörung, Exil und Zerstreuung zu überleben, und es doch befähigen wird, sich selbst physisch und geistig wieder aufzubauen. Mosche lehrt uns, dass alle physischen Gebäude, auch die heiligsten aller menschlichen Bemühungen, die mit einem G"ttlichen Geist ausgestattet sind, doch nur temporär sind.

Das Mischkan stand in der Wüste 39 Jahre und in im Land Israel in Schilo 369 Jahre, verschwand aber letztlich. Der Erste Tempel blieb 410 Jahre bestehen, aber auch er endete in Ruinen. Der Zweite Tempel, der durch Esra und Nechemja aufgebaut und später durch Herodes prachtvoll renoviert wurde, der eines der Wunder der antiken Welt war, blieb 420 Jahre bestsehen. Aber auch er wurde zerstört und verschwand. Es sind nicht die physischen Gebäude, die das jüdische Volk bis zum heutigen Tag erhalten hat. Vielmehr ist es die Tora, ihre Werte und ihre Gebote, ihre Weltanschauung und ihr Lebenssystem, die es dem jüdischen Volk ermöglicht haben zu überleben und letztlich zu gedeihen und sich erneut aufzubauen.

Es ist kein Zufall, dass viele der jüdischen Gelehrten der Meinung sind, dass der Dritte Tempel nicht von Menschen erbaut werden wird, weil er ewig bestehen bleiben muss, und jeglicher menschliche Bau, wie grossartig, nobel oder erhaben er sein mag, doch nur ein vorübergehendes Gebäude sein wird. Mosche spricht in seiner Rede nicht nur zu seiner Generation, sondern zu allen späteren Generationen des jüdischen Volkes. Er verweilt nicht auf physischen Strukturen, die immer einer Zerstörung und einer Erneuerung ausgesetzt sind, sondern auf der geistigen Grösse der ewigen Tora, die Haschem uns verliehen hat.

]Anmerkung des Herausgebers: Ich möchte diesen Gedanken, mit einem treffenden Spruch von Rabbi Samson Raphael Hirsch verbinden: Am Schawuot feiern wir Juden das Fest unserer Gesetzgebung und den Erhalt der Tora, der jüdischen Lehre. Aber was sind die Symbole dieses Festes? Alle jüdischen Feste kennen eine reiche Palette von Symbolen, die das jeweilige Fest schmücken, definieren und kennzeichnen. Pessach hat seine Mazzot, das ungesäuerte Brot. Sukkot, das Laubhüttenfest, kennt die Hütte und den Lulaw, den Palmzweig. Rosch Haschana zeigt sich mit dem Schofar-Horn, Jom Kippur ist vom Fasten geprägt. Nur Schawuot, das Fest der Tora, kennt kein solches Symbol.

Schawuot ist ein lautloser und stiller Tag. Rabbiner Hirsch erklärt in seinen Schriften, dass die Tora keine Religion, keine Theologie und kein Kultus ist. Die Tora ist der Same, den G-tt in den Schoss des Volkes Israel gelegt hat und aus dem alles Leben erblüht. Wenn wir die Tora, deren Offenbarung wir an Schawuot feiern, erheben und ihr zujubeln und ausrufen: «Dies ist die Tora, welche Mosche vor das Volk Israel brachte…» dann würdigen wir dieses Geschenk G-ttes. Dafür braucht es kein weiteres Symbol. Die Tora allein ist genug.

Rabbiner Samson Raphael Hirsch (1808-1888): Frankfurt am Main, Führer der Deutsch-Jüdischen Orthodoxie. Verfasser von unzähligen Werken zur jüdischen Weltanschauung, zum Chumasch und Tehilim (Psalm), etc. Rabbiner Hirsch war der intellektuelle Gründer der Haschkafa (Philosophie) „Torah im Derech Erez" (Torah mit weltlicher Beschäftigung verbunden) des Orthodoxen Judentums, manchmal Neo-Orthodoxie (moderne Orthodoxie) genannt. Seine Philosophie hatte einen grossen Einfluss auf die Entwicklung des Orthodoxen Judentums in Deutschland im 19. Jahrhundert. Sein weit reichender Blick rettete das deutsche Judentum vor der totalen Assimilation, das infolge des Umhergreifens der Reform vor dem Untergang stand.

Rabbi Berel Wein (geb. 1934 in Chicago, Illinois, USA) ist ein orthodoxer Rabbiner, Dozent und Schriftsteller. Rabbi Wein wird seit über 40 Jahren mit der Verbreitung der Jüdischen Geschichte identifiziert, insbesondere durch zahlreiche Tonaufnahmen, Bücher, Seminare, pädagogische Touren und zuletzt auch dramatische Dokumentarfilme Er verfasste mehrere Bücher, sowohl auf Hebräisch als auch auf Englisch, über die jüdische Geschichte und machte das Thema durch mehr als 1.000 Tonbänder, Zeitungsartikel und internationale Vorträge populär. Im Jahre 1977 gründete Rabbi Wein die Jeschiwa Schaarei Torah in Suffern, New York, und amtierte dort als Rosch HaJeschiwa bis 1997. Für seine Leistungen im Verbreiten von Thora und Judentum in der ganzen Welt, erhielt Rabbi Wein den “Torah Prize Award” von Machon HaRav Frank in Jerusalem. Im Jahr 1997 zogen Rabbi Wein und seine Frau nach Jerusalem, wo er weiter lehrt und schreibt.

______________________________________________________________________________

Die Bearbeitung dieses Beitrages erfolgte durch Mitarbeiter des Jüfo-Zentrums in Zürich

______________________________________________________________________________

Copyright © 2025 by Verein Lema'an Achai / Jüfo-Zentrum.

Zusätzliche Artikel und Online-Schiurim finden Sie auf: www.juefo.ch und www.juefo.com

Weiterverteilung ist erlaubt, aber bitte verweisen Sie korrekt auf die Urheber und das Copyright von Autor und Verein Lema'an Achai / Jüfo-Zentrum.

Das Jüdische Informationszentrum („Jüfo“) in Zürich erreichen Sie per E-Mail: info@juefo.com für Fragen zu diesen Artikeln und zu Ihrem Judentum.